Introducción

El entramado de rutas que se han trazado alrededor de los medios de transporte cobra una creciente importancia como parte de las formas de comunicación entre los diversos sujetos de la sociedad internacional. Las rutas pretenden que los transportes sean capaces de vencer las barreras del tiempo y del espacio, que sean veloces, operativos, accesibles, adaptables, de gran cobertura y capaces de alcanzar un balance entre costo y beneficio, a servicio del sector empresarial.

El transporte no solo tiene la responsabilidad y presión internacional de ser regulado y garantizar su seguridad. En este contexto de globalización, neoliberalismo económico y el movimiento de grandes volúmenes de personas y mercancías, al permitir el paso del transporte en el espacio forma parte de la larga lista de agentes que contribuyen al colapso climático global que acompaña a la crisis civilizatoria actual.

El presente texto pretende enfocarse en las rutas marítimas desde la geopolítica, aplicando la teoría de la aniquilación del espacio por el tiempo, recuperada por David Harvey de Karl Marx. Se hace un análisis de cómo las interrupciones y vulnerabilidades de las rutas de navegación tradicionales han incentivado la exploración de nuevas alternativas en espacios nunca antes considerados. Tomando en cuenta la dimensión geopolítica del comercio global con los impactos ambientales y sociales, se hará una revisión del caso específico de la Ruta Marítima del Ártico, para evidenciar y denunciar las consecuencias de la expansión del capital, dirigidas a la transformación y destrucción del paisaje.

Rutas marítimas: la aniquilación del espacio por el tiempo bajo la fractalización y la logística

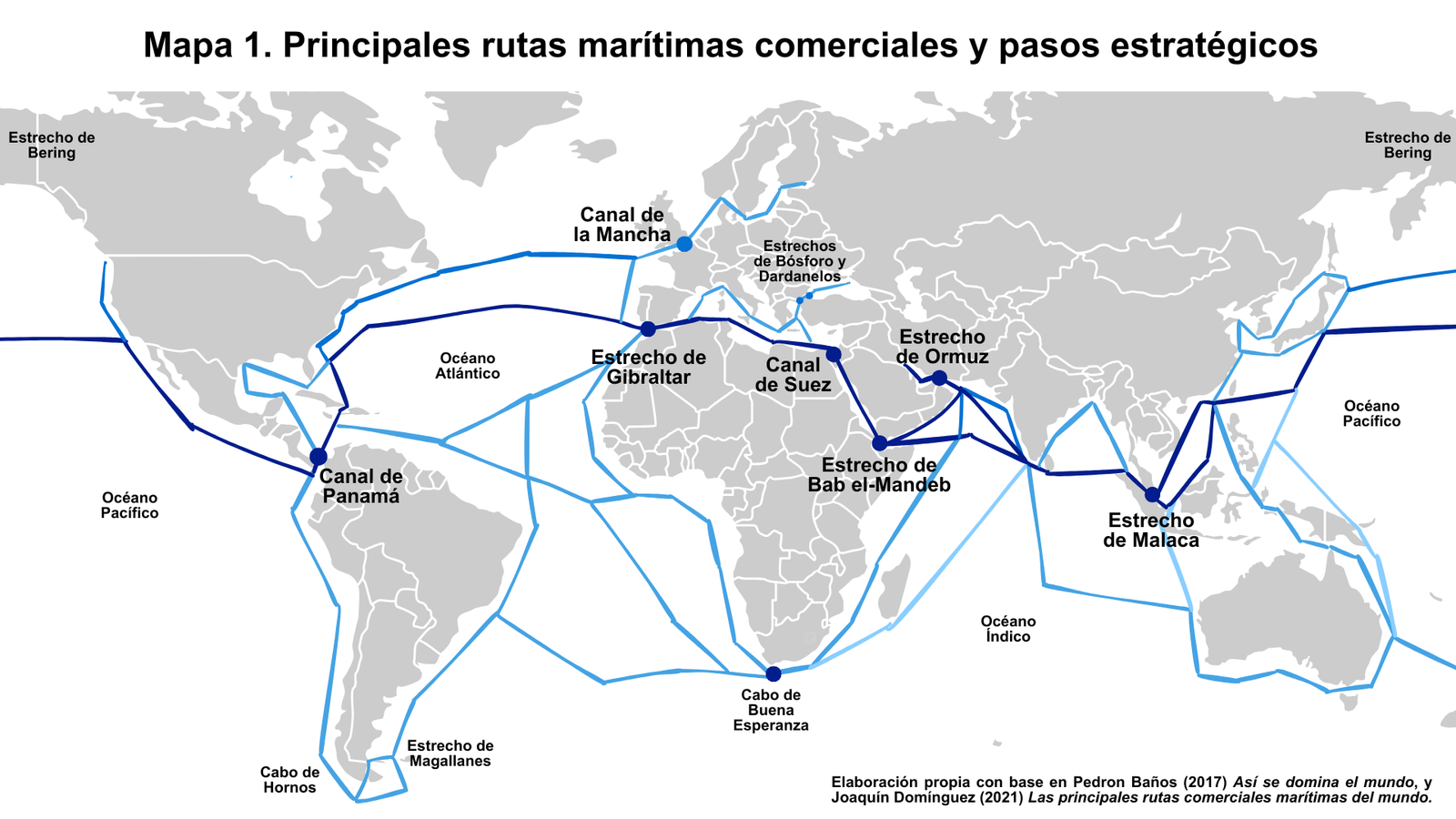

El transporte marítimo no tiene necesidad de crear una infraestructura fija e inmóvil para cumplir con las retículas características de los sistemas de transporte, que va por la producción del espacio y, por tanto, la circulación del capital (Harvey, 2007). Pero sí ha producido una reconfiguración espacial para acortar el tiempo. Las rutas marítimas más relevantes llevan entre del 80 al 90% de mercancías y son aquellas que conectan los principales puertos entre Asia, Europa, América y Medio Oriente (Pérez, 2012; Marín, 2022).

El tráfico marítimo es fácilmente localizable debido a sus puntos de estrangulamiento geoestratégicamente posicionados: pasos naturales (Bab el-Mandeb, Gibraltar, Malaca, Ormuz, Bósforo y Dardanelos) y artificiales (Suez y Panamá) que conectan el anillo de circunnavegación. Esto evita tener que rodear los cabos de África y América Latina (véase Mapa 1) (Baños, 2017).

Sin embargo, estos pasos artificiales han pasado por interrupciones de impacto geopolítico, que han forzado la búsqueda de rutas alternativas, lo que reconfigura las dinámicas del comercio global, congestionando puertos, encareciendo los costos en combustibles y tripulación, y prolongando los tiempos de entrega de mercancías (unctad, 2024).

El Canal de Suez ha enfrentado tensiones en el mar Rojo, derivadas de los ataques de hutíes de Yemen —grupo respaldado por Irán— contra los buques de comercio marítimo con destino a Israel, en represalia por los bombardeos israelíes en Palestina, intensificados a partir del genocidio en Gaza del 2023. Esta situación ha tenido un impacto significativo en Egipto, país que depende en gran medida de los ingresos generados por el canal, ya que el flujo de embarcaciones se redujo un 60%, pasando de un promedio de 70 a 35 buques diarios (Infobae, 2025 mayo).

Por su parte, el Canal de Panamá experimentó en 2024 una sequía severa que redujo drásticamente los niveles de agua en el lago de Gatún, lo que evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras frente a los efectos del cambio climático. Panamá, también es dependiente de esta vía interoceánica y, hasta ahora, se ha recuperado parte de la capacidad operativa del canal de 24 a 36 tránsitos diarios. El país ha respondido con proyectos destinados a mejorar la seguridad hídrica, como la construcción de una presa en el Rio Indio, y alternativas económicas, como un nuevo gasoducto (bbc, 2021).

El paso de Panamá en particular ha abierto el desarrollo de proyectos que funcionen como competencia alternativa a este canal, con pasos estratégicos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en México; el Corredor Vial Interoceánico Sur en Perú; el Corredor Bioceánico Capricornio entre Brasil, Argentina, Paraguay y Chile, y el Canal Interoceánico del Choco en Colombia. Si bien no son rutas navegables en estricto sentido, son corredores logísticos multimodales, son carreteras, líneas ferroviarias, aéreas o incluso energéticas. Pero se enfrentan a desafíos de inversión, logística, regulación, impactos ambientales y sociales.

El retorno de Donald Trump también ha aumentado las tensiones alrededor de estos dos pasos. No solo ha exigido a través de redes sociales que sus buques tengan paso libre y sin costo en ambos canales, Estados Unidos tiene influencia militar en ambas regiones y en la última sesión del Consejo de Seguridad de la onu, señaló la influencia de China en la infraestructura panameña (dw, 2025; Infobae, 2025 agosto).

El hecho de que estos pasos artificiales concentren la mayoría de la circulación de buques, al punto de que con solo cerrarlos por un par de días se retrasen todas las cadenas globales de valor e incluso la seguridad alimentaria de varios países (Canal de Suez); evidencia cómo la institución simbólica y social del Estado se encarga de cercar, respaldar y forzar la construcción de estructuras, en espacios ajenos, a favor del capital y de su crecimiento económico (Canal de Panamá). Pero también refleja toda la fragilidad de la retícula.

El Ártico como zona de navegación, despojo, explotación y resistencia

La reconfiguración espacial más reciente en la búsqueda de rutas alternativas al anillo de circunnavegación se encuentra en el Ártico. Como consecuencia del deshielo de los polos provocados por las altas temperaturas del calentamiento global, la pretendida Ruta Marítima del Ártico representa una modificación y destrucción del paisaje que hace poco hubiera sido considerada jamás realizable.

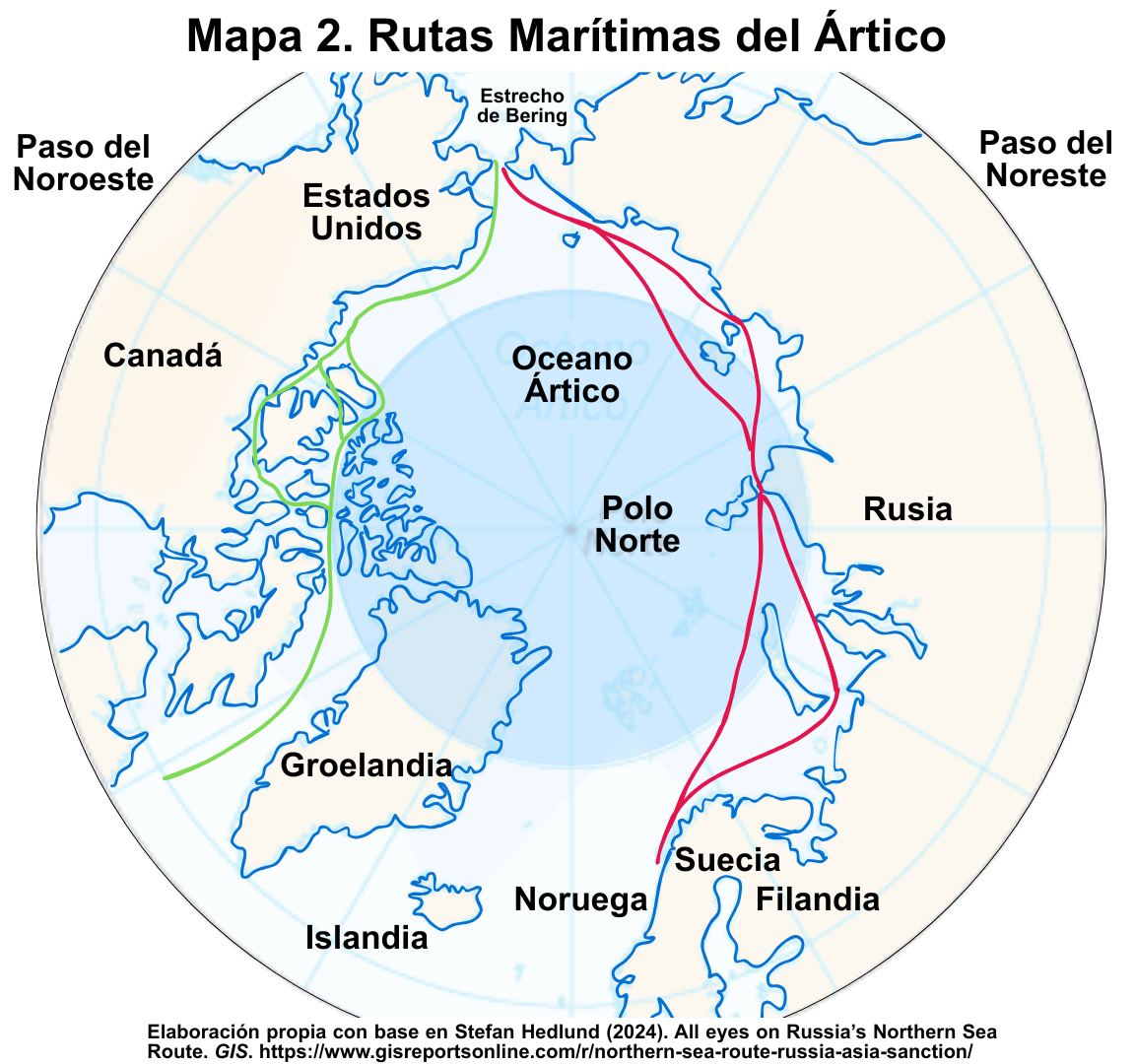

Esta nueva ruta de navegación conecta a Europa con Asia a través del océano ártico, por toda la costa norte de Rusia. Con el desarrollo de grandes navíos rompehielos, viajar de Rotterdam (Países Bajos) a Shanghái (China), implica una reducción de 6 mil km de distancia, 13 días de viaje menos que por el Canal de Suez, una reducción del 40% en tiempo y distancia (véase Mapa 2). Se ahorra en combustible, se acelera el transporte de encargos y aumenta el número de los mismos. Navegar a través del ártico es “más rápido, más sencillo, más estable y, sobre todo, más barato” (Merino, 2020).

El círculo ártico comprende ocho Estados: Rusia, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Dinamarca (ribereños conocidos como los Arctic Five), Suecia, Finlandia e Islandia (que no disponen de litoral). Todos forman parte del Consejo Ártico, un foro intergubernamental fundamental que promueve la cooperación, coordinación e interacción, no solo con los Estados, también con las poblaciones socioculturales indígenas de la zona (Arctic Council, s.f.). El análisis geopolítico del conflicto se concentra en las tensiones que se han generado entre Estados en la “carrera” o “guerra” por el Ártico, al punto de incentivar actividades, intromisiones y la instalación de bases militares como una situación generadora de conflictos y de seguridad nacional.

Como consecuencia de la Guerra en Ucrania, se suspendió la colaboración del Consejo Ártico con Rusia. La Ruta Marítima del Norte, específica de Rusia, es un balón de oxígeno que le ha permitido sobrellevar las sanciones internacionales y mantener su navegación comercial. De igual forma, Rusia se ha encargado de blindar su control absoluto sobre la ruta a través de un despliegue militarizado en la zona.

Se debe tomar en cuenta que la totalidad de los Estados del círculo Ártico forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan), lo que refuerza la relevancia de la región en estrategias de seguridad y defensa. En consecuencia, el Ártico aparece en los programas políticos de estos países como espacio de proyección para sus propios intereses. El retorno de Donald Trump a la presidencia, quien reavivó su interés en “conquistar” Groenlandia, es un ejemplo. El fundamento de su intención se encuentra en la presencia de la base aérea de Pituffik en Thule, que alberga un sistema de alerta temprana de misiles balísticos.

Sin embargo, desde otras perspectivas de la geopolítica, como la crítica o la negativa, la militarización del Ártico refleja el modo en que el Estado ejerce el monopolio de la violencia en beneficio del capital, estos son los intereses extractivos, sometiendo el espacio a las lógicas de acumulación (Saracho, 2018).

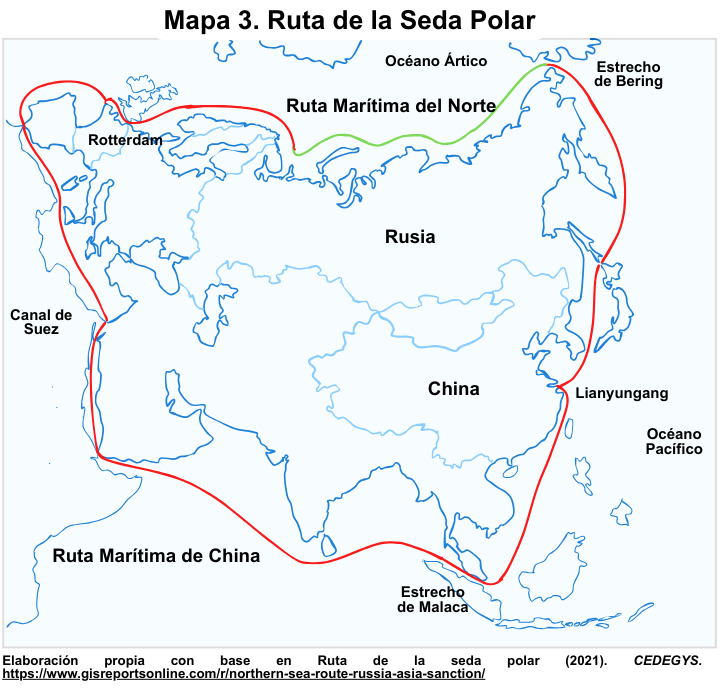

Además, potencias marítimas ajenas también intervienen, es el caso de China y su política de la Ruta de la Seda Polar. China cuenta con una estrategia ártica que emitió en 2018, ya que se considera a sí misma como una nación cercana a la región. En el proyecto de la Franja y la Ruta, en el área marítima, se observa la creación de tres pasajes económicos azules: Océano Índico, Pacífico y Ártico. Este último en colaboración con Rusia (véase Mapa 3).

Elena Conde (2025) observa las estrategias de lawfare que usa Rusia, e incluso China en otro contexto, para solicitar extensiones de plataforma continental en la cresta de Mendeleev, la dorsal Alfa y la cresta de Lomonósov, bajo una táctica jurídica para que esta acción controversial se disfrace de legalidad. Estas extensiones también han sido solicitadas por Canadá y Dinamarca, es un intento de reclamar su soberanía en los 7 millones de km2 que compone territorio y océano ártico, tener el control de la región y cobrar el paso de buques. Otra opción que se busca es que sea concebida ante el Derecho internacional y el Derecho del Mar como terra nullius, tierra de nadie, pero esto haría que no cuente con protecciones internacionales legalmente vinculantes (Ledesma; Barragán y Torrico, 2020).

A pesar de que organizaciones no gubernamentales han exigido al sistema internacional que se establezcan mecanismos efectivos de regulación en el Ártico para proteger y conservar el ecosistema que ahí radica, la extracción de recursos naturales continúa siendo prioritaria, en aras del crecimiento económico y del poder político. Ambos lados coinciden en acceder a los recursos que ofrece la región: desde la extracción de minerales preciosos —como el oro, platino, diamantes— y recursos pesqueros, hasta las vastas reservas energéticas en petróleo y gas (Martínez, 2014). Resulta profundamente contradictorio que la explotación intensiva de estos combustibles fósiles, siendo una de las causas del cambio climático, se presente al mismo tiempo como una estrategia de control político y económico de más interés en el Ártico.

Bajo la aniquilación del espacio por el tiempo, este caso implica una tremenda modificación y reconfiguración del paisaje sumamente indirecta, ya que el océano Ártico es donde más se puede apreciar el grave estrés y la rapidez de los estragos del cambio climático y el antropocentrismo. El deshielo de los árticos no significa una nueva ruta de navegación, significa liberalización de gases de efecto invernadero, aumento de radiación, aumento del nivel y calentamiento progresivo de los océanos, pérdida de biodiversidad devastadora, inviernos más fríos, veranos más calurosos, cambios en la circulación atmosférica, etc. hasta provocar un desequilibrio ecológico en toda la vida sobre la tierra (Thompson, 2016).

Mientras tanto, las poblaciones indígenas de la zona del Ártico soportan la enajenación y violencia de someter un espacio que no había sido considerado dentro de las lógicas del sistema capitalista. Es el caso de por lo menos una docena de comunidades socioculturales que han aprendido a habitar la zona más boreal del planeta.

Bajo la teoría de David Harvey (2007) sobre la circulación del capital, se observa la lógica del sistema en busca de su continuo beneficio por medio de la expansión y la acumulación, legitimada bajo la noción del “progreso”. En este marco persiste la idea de “integrar” a los “no integrados”. Como advierte Ana Esther Ceceña (et al., 2020), esta visión dominante de desarrollo, propia de los circuitos económicos globales, tiende a ignorar las cosmovisiones y percepciones de las comunidades locales sobre lo que consideran como “desarrollo”. De esta manera, se reproduce una imposición paternalista, que integra sus formas de vida a estructuras laborales dictadas por el sector privado, forzando espacios ajenos a insertarse dentro de las lógicas del capitalismo.

Las culturas de los pueblos árticos —como la Inuit, Yapik, Saamis o Chukchi— son espacios de negatividad geopolítica que a través de los años y las generaciones han desarrollado técnicas y costumbres para subsistir en las arduas situaciones climáticas, aprovechando los bienes y servicios de su entorno cubren sus necesidades sin poner en riesgo el balance ecosistémico, es decir, mantienen una relación socio-ecológica con sus alrededores, no se encuentran inmersas a la profundidad del sistema de producción imperante, no cuentan con la capacidad económica, tecnológica ni mucho menos con el interés de explotar el Ártico, pero tienen que lidiar con ser usadas por los Estados llamados multiculturales para ocupar sus territorios, y con experimentar, vivir y resistir las consecuencias del deshielo (National Geographic, 2012).

Conclusión

Lo expuesto a lo largo del texto permite observar un patrón común: la forma en la que la teoría de la aniquilación del espacio por el tiempo se materializa tanto en los pasos interoceánicos de Suez y Panamá como en la apertura de nuevas rutas marítimas en el Ártico. La lógica del capital impulsa la reconfiguración de territorios para garantizar la circulación de mercancías, a costa de profundizar desigualdades sociales y crisis ambientales.

A la par, hay una estructura socialmente aceptada e internalizada que impulsa el Estado, para beneficio de las empresas y del discurso progresista de desarrollo económico, cuyo sistema de producción guiado por la acumulación requiere de recursos infinitos en un planeta que es finito. Poco preocupa el hecho de que se esté afectando permanentemente el medio que se habita en el Ártico, ni las grandes consecuencias medioambientales de la modificación y destrucción masiva del paisaje que se genera.

El sistema económico capitalista es el gran culpable de la crisis climática y civilizatoria que experimenta la sociedad internacional en su conjunto. Y es por esto que, además de los roles individuales y colectivos, acercarse a los saberes y epistemologías de las comunidades que conocen los espacios que habitan, ajenas a los discursos imperantes, es una buena forma de compartir, resistir y luchar por una mejor coexistencia con la naturaleza y una redistribución de las riquezas, de tal forma que deje de priorizarse al capital sobre la vida.

Referencias:

- Arctic Council. (s.f.). About the Arctic Council, https://arctic-council.org/about/

- Baños, Pedro. (2017). Así se domina al mundo: desvelando las claves del poder mundial. Planeta.

- bbc. (2021, mayo 7). ¿Puede el Canal de Panamá salvarse a sí mismo?, https://www.bbc.com/mundo/articles/c3gle3wz5l1o

- Ceceña, Ana Esther (coord.); Nuñez Rodriguez, Veiga Garcia, et. al. (2020). Observaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental – Tren Maya. Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, unam, https://geopolitica.iiec.unam.mx/node/848

- cedegys. (2021). Ruta de la seda polar, https://cedegys.com/blog/2021/12/10/la-ruta-de-la-seda-polar/

- Conde, Elena. (2025, abril 25). El Ártico en el 2025: la nueva frontera geopolítica. incipe, https://www.youtube.com/watch?v=ewHSJEO7270&t=3443s

- Cowen, Deborah. (2014). The deadly life of logistics: mapping violence in global trade. Universidad de Minnesota.

- Dominguez, Joaquín. (2021, diciembre 7). Las principales rutas comerciales marítimas del mundo. El Orden Mundial, http://bit.ly/3IANeas

- dw. (2025, abril 27). Trump pide libre tránsito de sus buques a Panamá y Egipto, http://bit.ly/42DORuS

- Harvey, David. (2007). La geopolítica del capitalismo. En Espacios del capital: hacia una geografía crítica, Akal.

- Hedlund, Stefan. (2024). All eyes on Russia’s Northern Sea Route. gis, https://www.gisreportsonline.com/r/northern-sea-route-russia-asia-sanction/

- Infobae. (2025, mayo 21). El tráfico en el Canal de Suez sigue en crisis tras la reanudación de los ataques hutíes, http://bit.ly/42IsuED

- Infobae. (2025, agosto 11). Estados Unidos insistió en que influencia de China en el Canal de Panamá “amenaza la seguridad global”, http://bit.ly/3IA8m0F

- Ledesma, Mariano; Barragán, Carlos y Torrico Ernesto. (2020). La guerra del Ártico: la vía comercial que enfrenta a China, Rusia y Estados Unidos. El confidencial, https://www.youtube.com/watch?v=fvugoM9-nuw

- Marín, José Luis. (2022, junio 7). Los países con mejor conectividad en las rutas de transporte marítimo. El Orden Mundial, https://bit.ly/3xG7OOt

- Martínez Laínez, Fernando. (2014). El Ártico: nuevo espacio de enfrentamiento geopolítico. Revista de Española de Defensa, https://bit.ly/3zReOK7

- Merino, Álvaro. (2020, enero 14). Hacia la ruta del Ártico. El Orden Mundial, https://bit.ly/3QhR4EC

- National Geographic. (2012, mayo 4). Los inuit, testigos del cambio climático, https://bit.ly/3mMGmbH

- Pérez, Juan. (2012, junio 14). El transporte marítimo. El Orden Mundial, https://bit.ly/3xjKOU6

- Saracho, Federico. (2018). Sobre la dimensión fractal del espacio: reflexiones en torno a la medida geopolítica del capital. En Herrera, D.; González, F. y Saracho, F. (coords.). Espacios de la Dominación. Debates sobre la espacialización de las relaciones de poder, ffyl-unam.

- Thompson, Kirsten. (2016). Lo que pasa en el Ártico, no se queda en el Ártico. Informe técnico del laboratorio de investigación de Greenpeace, Greenpeace, https://bit.ly/3xNEea3

- unctad. (2024, octubre 22). Perturbaciones en los canales de Suez y Panamá amenazan el comercio y el desarrollo global, http://bit.ly/4nHZ9Cf

Licenciada en Relaciones Internacionales a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus áreas de interés abarcan los estudios regionales de Asia, la digitalización y la geopolítica. Fue asistente de investigación por el CONAHCYT y actualmente es editora en Siglo XXI Editores.

Deja una respuesta